La dernière survivante du peuple Nicoleno: 18 ans de solitude sur San Nicolas et un sauvetage qui a signé son destin

En 1835, Juana María était la dernière survivante du peuple Nicoleno sur l’île San Nicolas, au large de la Californie. Lors d’une évacuation précipitée, tous furent embarqués vers le continent, sauf elle. Elle resta seule, oubliée dans un paysage brutal et changing, pendant 18 années d’isolement. Le sauvetage qui arriva finalement allait devenir un verdict cruel, doublé d’un choc biologique et culturel qui anéantirait ce qui restait de son peuple.

In This Article:

Isolée sur San Nicolas: une île impitoyable et une vie forgée dans le silence

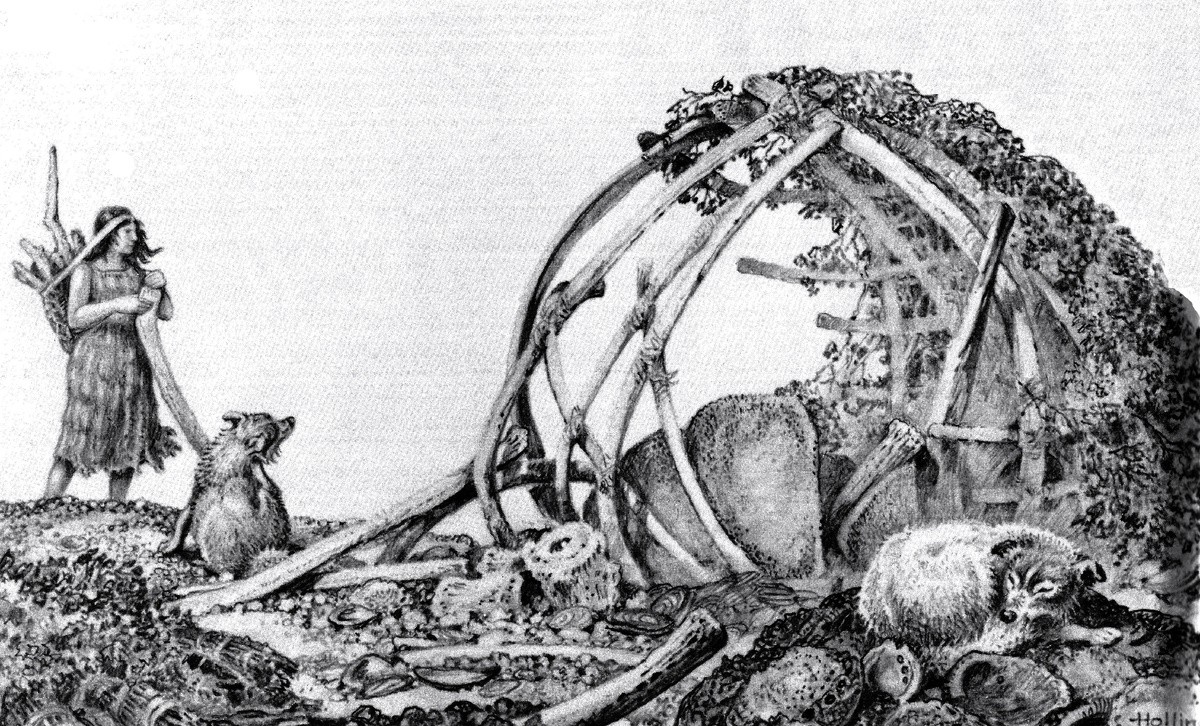

L’île San Nicolas est l’un des territoires les plus reculés de la côte californienne, balayée par les vents et enveloppée de brouillard. C’est un décor rugueux de falaises, de dunes et de herbes tenaces; la faune y est abondante mais l’endroit n’a rien d’un paradis. C’est ici que Juana María, en 1835, construisit deux lieux de vie: une grotte naturelle servant d’abri lors des tempêtes et, surtout, une hut buttée par des os de baleine. Des archéologues découvrirent plus tard que les rennes du navire avaient utilisé les côtes du baleinier comme poutres. Sa demeure était robuste, capable de résister aux vents marins et au froid.

Vie quotidienne et savoir-faire: une ingénierie de survie sur une île oubliée

La rationnement quotidien reposait sur la graisse et la viande de phoques, qui fournissaient protéines et les graisses essentielles pour se réchauffer. Juana María chassait aussi les oiseaux marins, notamment les cormorans; elle utilisait leurs plumes pour se vêtir et leurs os comme outils jusqu’à fabriquer des aiguilles. Des poissons et des mollusques assaisonnaient le régime, et elle connaissait les racines comestibles qui poussaient sur l’île. Pour stocker la nourriture, elle séchait la viande et le poisson au soleil et conservait la graisse de phoque dans des contenants tubulaires. Ses outils et ses denrées témoignent d’un art de survivre sans magasin ni communauté. Elle tressait aussi des paniers et des récipients à partir de fibres végétales, en les enduisant d’un bitume naturel rapporté par la mer pour les rendre étanches. Pour la chasse et la préparation des peaux, elle utilisait des couteaux de pierre et cousait des vêtements avec des peaux et des plumes à l’aide d’aiguilles en os. Sa robe ou plutôt son manteau, orné de plumes vertes des sternidons, impressionna les sauveteurs, mais cet artefact fut perdu dans l’incendie de San Francisco en 1906.

Le retour des secours et la rupture cruelle avec le monde extérieur

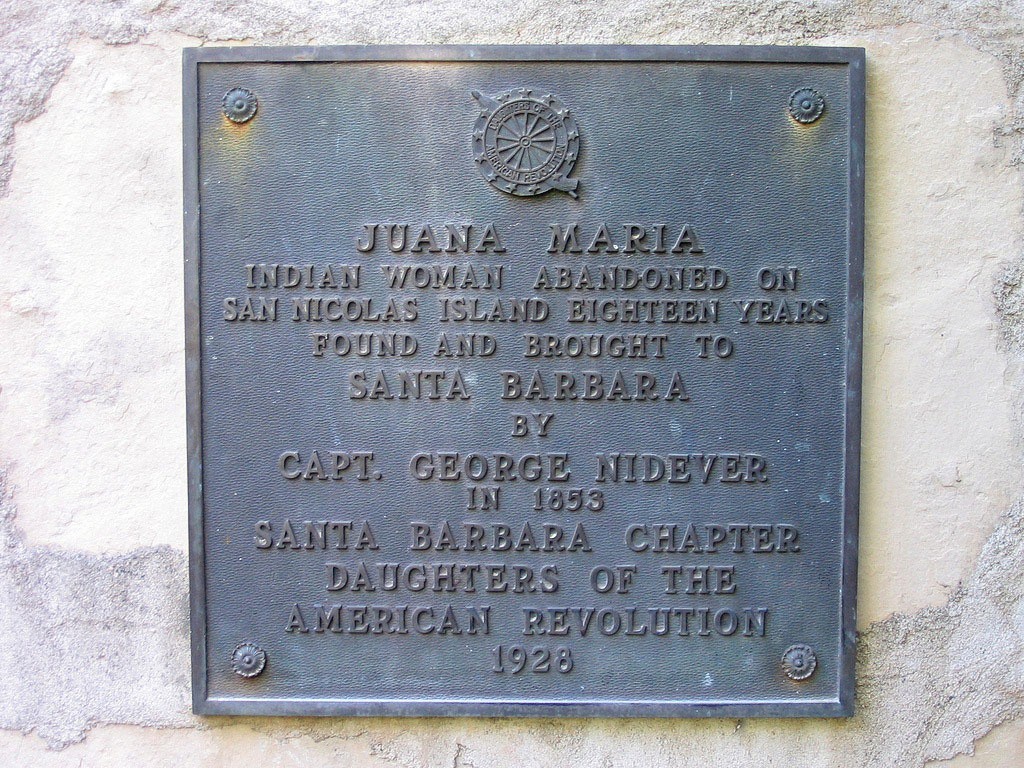

Au milieu du XIXe siècle, des marins racontent l’existence d’une « femme sauvage » sur l’île de San Nicolas. L’un d’eux, George Nidever, partit avec son équipe à la recherche de traces et trouva Juana María près de sa hutte, occupée à dépêcher une carcasse de phoque. Au moment où elle les accueillit avec un sourire et l’invita à partager un repas simple, les hommes réalisèrent que ce n’était pas une « bête », mais une humaine fière et digne qui les recevait comme des invités. Ils la ramenèrent sur le continent, à Santa Barbara, dans la maison de Nidever. Là, Juana María ne pouvait pas être comprise: son langage Nicoleno était déjà perdu. On la baptisa d’un nom espagnol, et elle vécut sept semaines encore avant de mourir, le 19 octobre 1853, des suites d’une dysenterie. Le choc n’était pas seulement culturel; il était biologique: l’immunité et la flore intestinale adaptées à l’île cédaient à une nourriture européenne totalement inconnue.

Impact et héritage: lorsque le corps et la langue meurent avec un peuple

Le microbiome de Juana María, habitué à une alimentation riche en graisse de phoque et en fibres d’algues, fut confronté à une diète occidentale composée de bœuf, de maïs, de fruits et de céréales. Cette rupture nutritionnelle déclencha, en quelques semaines, une crise qui a précipité sa mort et illustré à quel point l’intégration d’un nouveau régime peut être mortelle pour ceux dont le corps est adapté à un autre écosystème. La disparition de la langue Nicoleno coïncide avec son décès: il ne reste que quatre mots enregistrés et deux chants. Ses traditions, ses connaissances et sa culture se sont éteintes avec elle. Elle fut enterrée dans une tombe non nommée sur le domaine familial Nidiver, près de la mission de Santa Barbara. Cette histoire rappelle le prix humain de la colonisation et la fragilité des langues et des cuisines quand elles rencontrent des mondes inconciliables.