Krieg als Beute: Wie Feinde besiegt wurden, um Töchter und Ehefrauen zu besitzen

Trotz der romantischen Bilder in populären Serien bleibt die Realität hart: Frauen wurden oft nicht als Menschen gesehen, sondern als Ware – besonders wenn sie in Gefangenschaft geraten. Sie gehörten den Siegern und wurden wie Spielzeug behandelt. Dschingis Khan wird dem Mythos zugeschrieben, dass die größte Freude eines Mannes darin bestehe, seine Feinde zu besiegen, um deren Töchter und Ehefrauen zu gewinnen. Ob dieser Gedanke im Osten weit verbreitet war, ist umstritten; sicher ist aber, dass Kriegsbeute über Jahrhunderte oft Haremsfrauen einschloss. Ihre Zukunft hing von den neuen Besitzern ab. Die Schicksale der gefangenen Frauen waren nicht immer eindeutig. Manchmal konnten sie ihre Ehre wahren oder den neuen Herren sogar nützlich sein, wenn es beiden Seiten von Nutzen war.

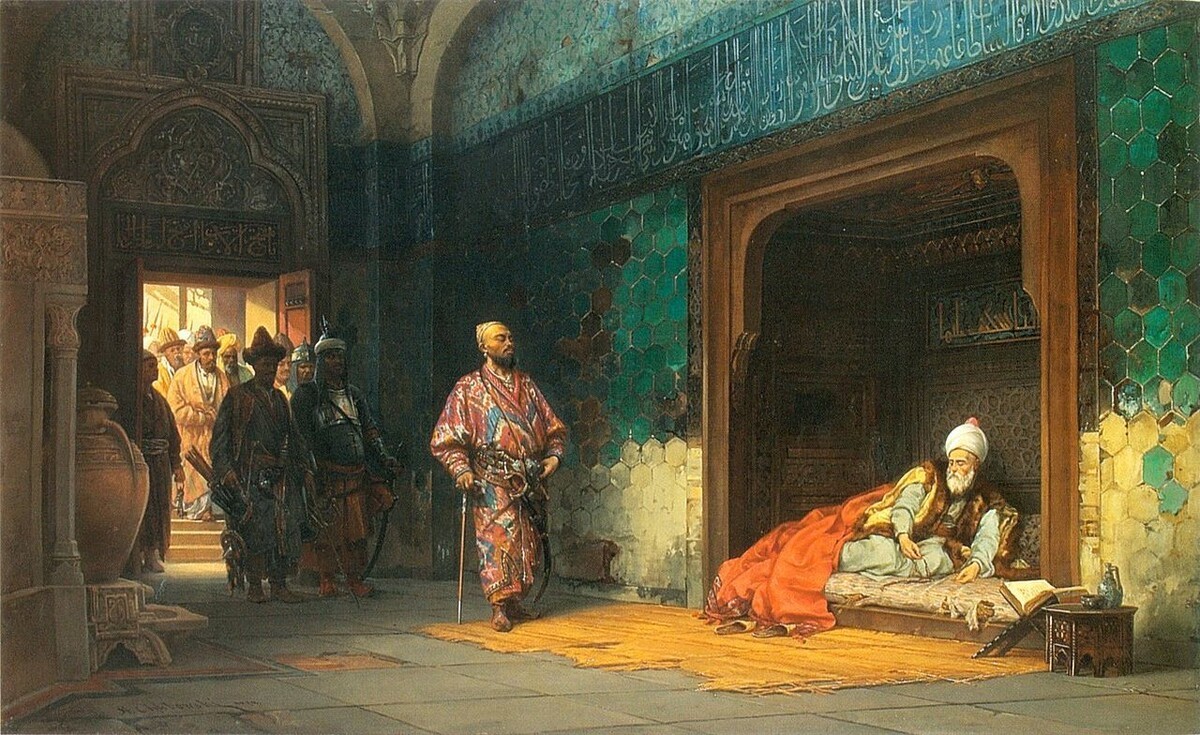

Harem und Heer: Wann Harems mitzogen – und wann sie zu Hause blieben

Nicht alle östlichen Herrscher nahmen höfische Damen mit in den Krieg. Das war zu aufwendig und verlangsamte die Armee. Daher blieben viele Harems zu Hause – eine Praxis, die die Abläufe von Eroberungen oft prägte. Insbesondere bei den turko-mongolischen Nomaden zogen Harems jedoch häufig mit dem Heer mit, denn der Krieg war als groß angelegte Wanderung konzipiert.

Zweifelhafte Quellen, humane Einzelfälle und politische Züge: Ein Blick auf konkrete Beispiele

Ein bekanntes Beispiel stammt aus der Schlacht der Seldschuken gegen Mongolen 1243 am Kes-Dag: Der mongolische Oberbefehlshaber Baydžu (Bayju) schlug die Armee des seldschukischen Sultans von Konya und nahm dessen Haremsbestand gefangen. Die Hauptfrau Gyurduh-hatun, eine georgische Königsfrau, wurde nach dem Friedensschluss dem Ehemann übergeben. Kay-Khosrow II verzichtete daraufhin auf Teile des Reiches und zahlte Tribut. Darüber hinaus verbreitete Dschingis Khan die Taktik, seine Frauen und Töchter unter seinen Brüdern und Söhnen zu verteilen. Sein Enkel Batu forderte während einer Invasion des Ryazan die lebende Herausgabe der byzantinischen Kaisertochter Evpraxia, ein Zeichen dafür, wie weit politische Bündnisse durch Gefangennahme von Frauen gehen konnten.