Gott ist real – und die Wissenschaft beweist es: Zwei französische Mathematiker behaupten, den ultimativen Beweis gefunden zu haben

Eine neue Behauptung geht gegen jahrhundertelange Debatten an: Zwei französische Mathematiker werfen in ihrem Buch God, the Science, the Evidence: The Dawn of a Revolution die Idee über Bord, dass Gott nur Glaubenssache sei. Sie schreiben, dass Wissenschaft und Vernunft jetzt den Beweis liefern, dass es einen Schöpfer gibt. Die Autoren, Olivier Bonnassies (59) aus Paris und Michel-Yves Bolloré (79) aus West-London bzw. Paris, sind Mathematiker und Unternehmer. Das Buch entstand 2021 und hat sich seitdem Hunderte Tausende Male verkauft; Schätzungen zufolge rund 440.000 Exemplare; es ist in weitere Sprachen übersetzt worden. Die Veröffentlichung erfolgt bald im UK- und US-Markt. Bonnassies formuliert eine klare Botschaft: "Wissenschaft ist jetzt Gottes Verbündeter" und behauptet, der Pendel der Wissenschaft habe sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt – weg von Skepsis, hin zu einer Art kosmischer Bestätigung. Bolloré, der Katholik ist, und Bonnassies, der in der zweiten Lebenshälfte den christlichen Glauben gefunden hat, sehen Religion und Wissenschaft nicht mehr als Widersacher, sondern als Partner. In Interviews betonen sie, dass ihre Argumentation sich auf drei Kernannahmen stützt: Wir leben in einer Raum-Zeit, die Materie, Raum und Zeit untrennbar verbindet; alles scheint einen Anfang zu haben; und die Parameter des Universums sind so fein auf Leben abgestimmt, dass schon winzige Abweichungen Leben unmöglich machen würden.

In This Article:

- Die Kernaussagen: Raum, Anfang und feine Abstimmung – die drei wissenschaftlichen Eckpfeiler

- Wissenschaft trifft Religion: Vorwort von einem Physiker und Debatten um den Ursprung des Universums

- Rezeption und Debatte: Dawkins, Generation Z und kulturelle Relevanz

- Schlussbetrachtung: Was bedeutet dieser Diskurs für Glauben, Wissenschaft und Gesellschaft?

Die Kernaussagen: Raum, Anfang und feine Abstimmung – die drei wissenschaftlichen Eckpfeiler

Im Kern glaubt das Buch, dass Wissenschaft und Vernunft den Eindruck einer intelligenten Ursache hinter dem Universum unterstützen. Bonnassies präzisiert die drei Schlussfolgerungen so: Erstens, wir leben in einer Raum-Zeit, in der Materie, Raum und Zeit untrennbar miteinander verknüpft sind. Zweitens, alles scheint einen Anfang zu haben. Drittens, die feine Abstimmung der kosmischen Parameter macht Leben bei größeren Veränderung unmöglich. Er betont, dass der Wandel der wissenschaftlichen Perspektive von Ablehnung zu einer Art kosmischer Konsistenz auch ein Indiz dafür sei, dass Wissenschaft und Religion stärker kooperieren können als früher angenommen.

Wissenschaft trifft Religion: Vorwort von einem Physiker und Debatten um den Ursprung des Universums

Der Physiker Robert Wilson schrieb das Vorwort zum Buch. Er erklärt: "Auch wenn die generelle These …, dass ein höherer Geist der Ursprung des Universums sein könnte, mich nicht vollständig befriedigt, kann ich ihre Kohärenz akzeptieren. Wenn das Universum einen Anfang hat, können wir der Frage der Erschaffung nicht ausweichen." Zu den wissenschaftlichen Hintergründen gehört der Big Bang, der vor rund 14 Milliarden Jahren stattgefunden haben soll. 1920 stellte Edwin Hubble fest, dass Galaxien sich überall voneinander entfernen – was dazu führte, dass sich das Universum in der Vergangenheit enger zusammen vorgestellt hat. Glaubensgrößen wie Stephen Hawking stellten in der Debatte gegenteilige Thesen auf. Hawking argumentierte in The Grand Design (2010), dass das Universum durch Gravitation „aus dem Nichts“ entstehen könne. "Es ist nicht nötig, Gott heraufzubeschwören, um das Universum in Bewegung zu setzen," sagte er, und fügte hinzu: "Spontane Entstehung ist der Grund, warum es etwas statt Nichts gibt."

Rezeption und Debatte: Dawkins, Generation Z und kulturelle Relevanz

Britische Stimmen der Wissenschaft misstrauen der Idee eines allumfassenden Schöpfergottes. Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins hatte in The God Delusion sieben Stufen beschrieben, von 100 Prozent Theismus bis 100 Prozent Atheismus, mit einem 50-Prozent-Mittelpunkt; er hält den Begriff eines persönlichen Gottes gar für eine Illusion: "There is something infantile in the presumption that somebody else has a responsibility to give your life meaning and point. The truly adult view, by contrast, is that our life is as meaningful, as full and as wonderful as we choose to make it." Die britische Verlagsvertretung Abrams-Publishers ist optimistisch, dass das Buch eine neue Perspektive bietet und seine Botschaft ankommt. Der Titel wird in UK and US veröffentlicht, und der Vertriebsmanager Joseph Montagne sagt: "Wir glauben, dass der frische Blick des Buches, der zeigt, wie Wissenschaft zunehmend auf die Existenz eines Schöpfergottes hindeutet, bei vielen Anklang findet." Zudem zeigt eine aktuelle OnePoll-Umfrage: Junge Menschen bevorzugen Spiritualität gegenüber Atheismus. Unter 18- bis 24-Jährigen identifizieren sich 13 Prozent als Atheisten, während 62 Prozent sich als sehr oder eher spirituell ansehen. Gründe für den Rückgang der christlichen Zugehörigkeit in Großbritannien nannte Gen Z unter anderem Skandale im Missbrauch und der Generationenwechsel.

Schlussbetrachtung: Was bedeutet dieser Diskurs für Glauben, Wissenschaft und Gesellschaft?

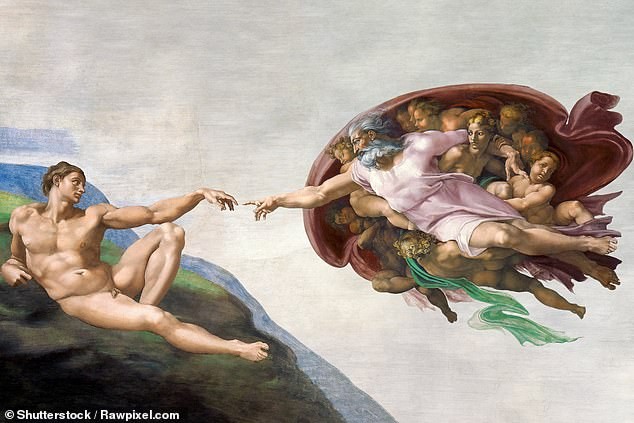

Die Autoren betonen, dass Wissenschaft und Religion nicht als Gegensätze, sondern als sich ergänzende Linien verstanden werden könnten. Die Debatte berührt nicht nur theologische Fragestellungen, sondern auch die Art, wie Gesellschaft Wissenschaft wahrnimmt und wie Menschen Sinn suchen. Die visuelle Sprache des Buches – unter anderem die Anspielung auf Michelangelos Schöpfung der Menschheit – festigt das Bild eines Brückenschlags zwischen Himmel und Vernunft. Die Frage bleibt offen: Ist der Glaube eine Erfahrung, die durch rationales Verständnis gestützt wird, oder ist Wissenschaft die Brücke, die eine Antwort schließlich möglich macht? Die Leserinnen und Leser werden eingeladen, ihre eigene Haltung zu prüfen.