Die letzte Nicoleno-Frau: 18 Jahre allein auf San Nicolás – und eine Rettung, die alles veränderte

Der Insel San Nicolás vor der kalifornischen Küste war das entlegenste Gebiet des Pazifiks. Im Jahr 1835 evakuierten Missionare das Nicoleno-Volk von der Insel, doch Juana Maria blieb versehentlich zurück – die einzige Überlebende ihres Stammes. 18 Jahre lang lebte sie waghalsig in Wind, Sturm und raue See, während ihr Volk sich in die Welt hinauswagte. Als schließlich Rettung kam und Juana Maria auf das Festland gebracht wurde, offenbarte sich eine tragische Wendung: Die neue Welt war voller ungeahnter Gefahren. Die Ankunft brachte neue Krankheiten und eine Fremdheit, die ihr bislang unbekannt war – eine Rettung, die sich in ein tödliches Missverhältnis verwandeln sollte.

In This Article:

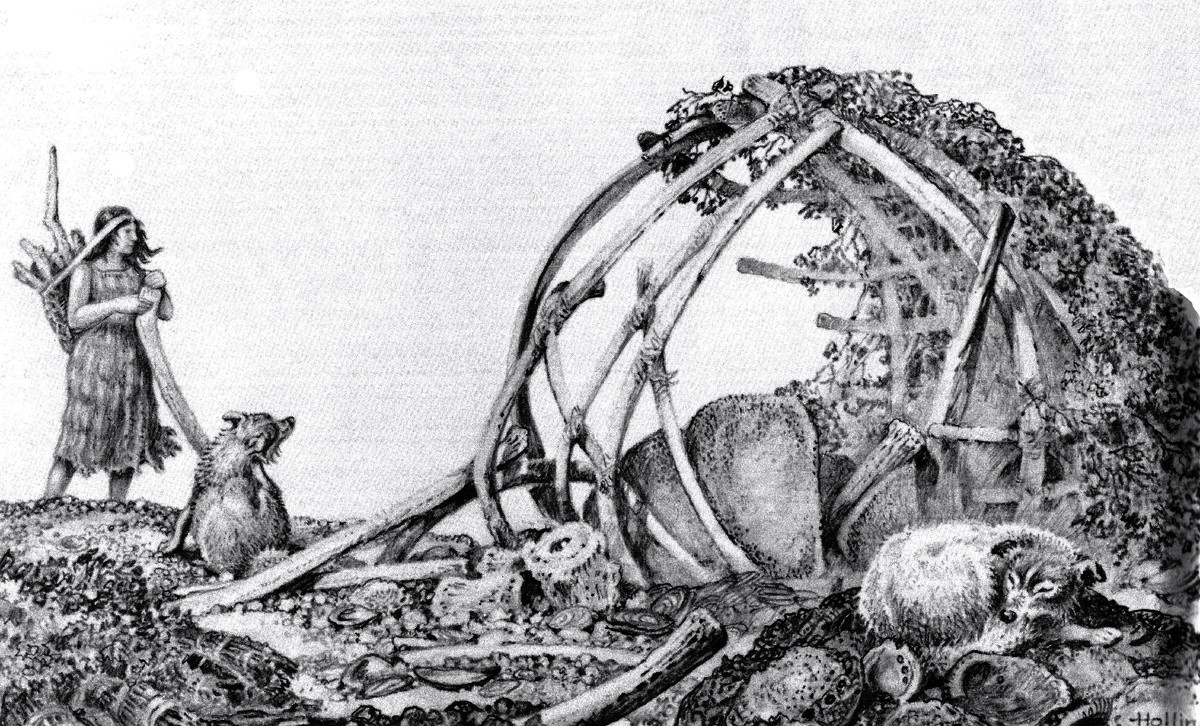

Zwei Zufluchtsorte und eine widerstandsfähige Behausung

Juana Maria gründete zwei Wohnorte: eine natürliche Felsenhöhle als Unterschlupf bei Stürmen und eine Haupt- hutter, die aus Wal-Knochen gebaut war. Archäologen entdeckten 1939 dieses ungewöhnliche Haus: Walrippen dienten als Balken, Walfleisch- und Fellverkleidungen schützten vor Kälte. Innen war es eine vollständige Lebenswelt mit allem, was nötig war. Die Insel war rau: hohen Klippen, Dünen, grasiger Boden. Trotzdem sorgte sie dafür, dass ihr Haus robust stand – ein echtes Fort aus Knochen gegen die unbarmherzigen Winde.

Selbstversorgung in der Wildnis: Jagd, Fischfang, Pflanzen und Kunstfertigkeit

Juana Maria ernährte sich hauptsächlich von Seelöwenfett und Seefleisch, jagte Seevögel (vor allem Tölpel) und sammelte Fische sowie Muscheln. Aus Federn fertigte sie Kleidung, aus Knochen Nadeln, und aus Gräsern – dicht gewebte Körbe und Gefäße, die sie auch wasserdicht hielt, indem sie ihre Innenseiten mit natürlichem Bitumen aus dem Inselmaterial beschichtete. Zum Herstellen von Werkzeugen nutzte sie Steinnadeln, eine Kleidung aus Fell und Federn, und sie entwickelte Fisherhooks aus Abalone-Muschelschalen. Nebenbei lernte sie essbare Wurzeln und Kräuter kennen, die am Meer wuchsen. Wenn sie Vorräte machte, trocknete sie Fleisch und Fisch in der Sonne und bewahrte Seelöwenfett in speziellen Behältern auf.

Begegnung mit den Eindringlingen: Rettung, Gastfreundschaft und die stille Offenbarung

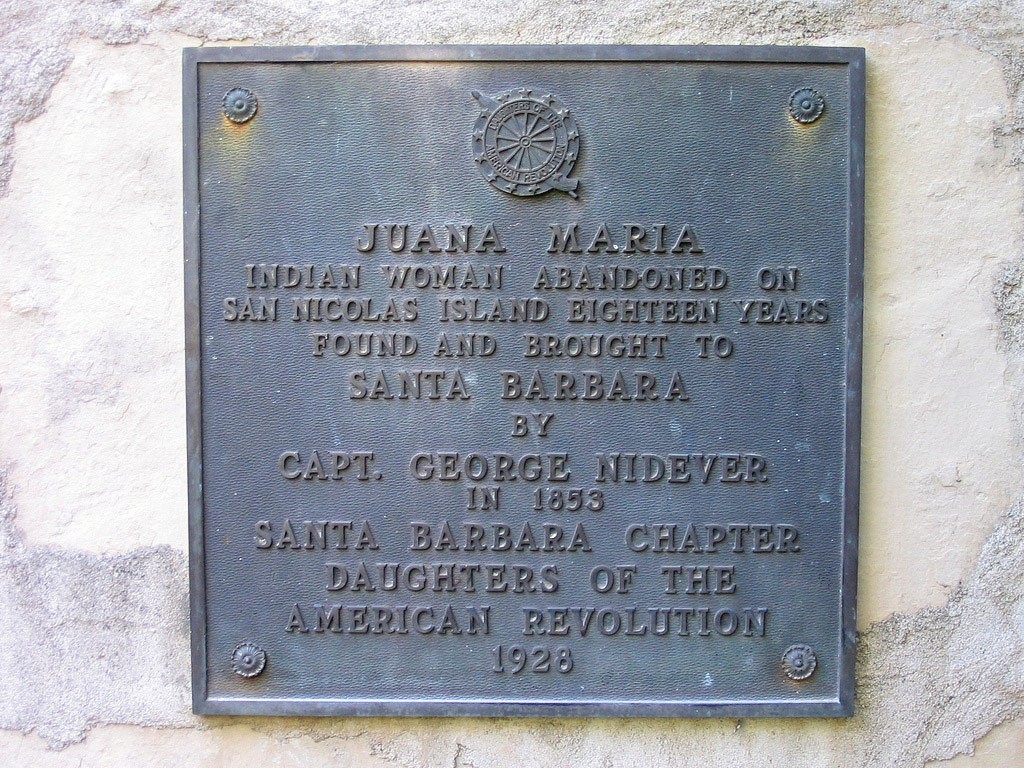

In den späten 1840er Jahren zogen Gerüchte über eine «wilde Frau» vom San-Nicolás-Insel in Richtung der Küste von Santa Barbara. Der Pelztierjäger George Nidever folgte den Spuren und fand Juana Maria an ihrer Hütte, als sie gerade eine Robbenkeule zerteilte. Zu seiner Überraschung war sie kein Wilde, sondern eine stolze Gastgeberin: Sie lächelte, nickte höflich und lud die Jäger ein, mit ihr Brotfrüchte zu teilen – eine einfache Geste, die ihre Würde zeigte. Schließlich brachten sie Juana Maria aufs Festland. Dort erfuhr sie, dass ihre Rettung das Schicksal ihres Stammes besiegelte: Alle, die 1835 evakuiert wurden, starben in kurzer Zeit, weil ihr Immunsystem die neuen Krankheiten nicht kannte.

Auf dem Festland: Sprache, Krankheit und das Verschwinden eines Volkes

Juana Maria wurde nach Santa Barbara gebracht und in dem Haus von George Nidevers Familie aufgenommen. Die Sprache der Nicoleno starb mit ihr: Ihre Sprache war nur noch durch vier Wörter und zwei Lieder überliefert. Der neue Lebensraum mit fremder Nahrung und neuen Keimen traf ihr Verdauungssystem hart. Die Umstellung von Wal- und Seevogel-Diät auf Rindfleisch, Mais, Äpfel und Trauben war ein Kollaps für ihren Darm – ein Alterungsprozess, der heute als Beispiel dafür gilt, wie schnell eine indigene Darmflora sich an neue Diäten anpassen kann. Nur sieben Wochen nach der Ankunft starb Juana Maria am 19. Oktober 1853 an Dysenterie. Sie blieb als letzte Trägerin ihrer Kultur zurück, bis ihr Körper in einem namenlosen Grab auf dem Familiengrundstück der Nid evers beigesetzt wurde. Ihre Geschichte ist eine Mahnung: Mit jeder Rettung wird oft ein ganzes Volk ausgelöscht.