749 Meilen Reichweite aus einem Prototyp: Mercedes testet Festkörper-Batterie auf der Strecke von Stuttgart nach Malmö

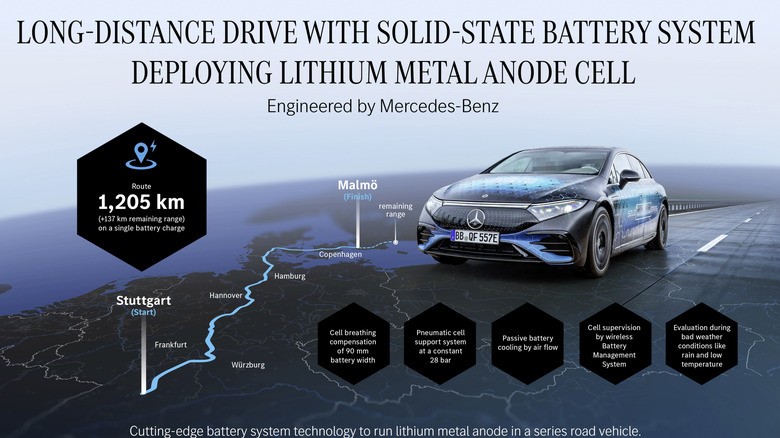

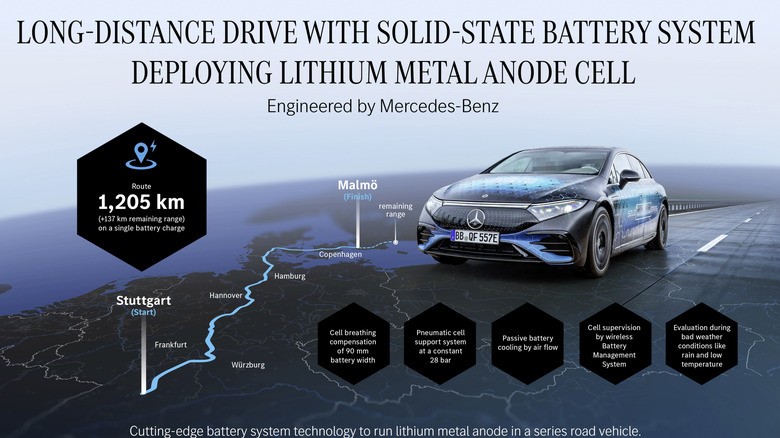

Solid-State-Batterien gelten als der heilige Gral der Elektromobilität. Mercedes‑Benz behauptet nun, aus einem modifizierten EQS fast 750 Meilen Reichweite herausgeholt zu haben – mit 85 Meilen Restreichweite – auf der Route von Stuttgart, Deutschland nach Malmö, Schweden, über Dänemark. In der Praxis bedeutet das: Ein Prototyp demonstriert, wozu diese Technologie in der Lage sein könnte, auch wenn der Weg zur Serienproduktion noch offen ist. „Die Festkörperbatterie ist ein echter Gamechanger für die Elektromobilität“, sagte Mercedes‑CTO Markus Schäfer. „Unser Ziel ist es, Innovationen wie diese bis zum Ende des Jahrzehnts in die Serienproduktion zu überführen und unseren Kunden eine neue Reichweite und mehr Komfort zu bieten.“

In This Article:

- FEST: Das System, das Festkörper-Reichweite ermöglicht (quasi-solid-state) – Zellen von Factorial Energy und die Unterscheidung zu Solstice

- Die große Hürde: Von Prototyp zu Serienreife – die zehngeschossige Herausforderung

- Das A‑Team und Partnerschaften: HPP, Angelpunkt der Zusammenarbeit

- Ausblick: Wird Solid-State zur Serienreife kommen? Chancen, Kosten und der Weg dorthin

FEST: Das System, das Festkörper-Reichweite ermöglicht (quasi-solid-state) – Zellen von Factorial Energy und die Unterscheidung zu Solstice

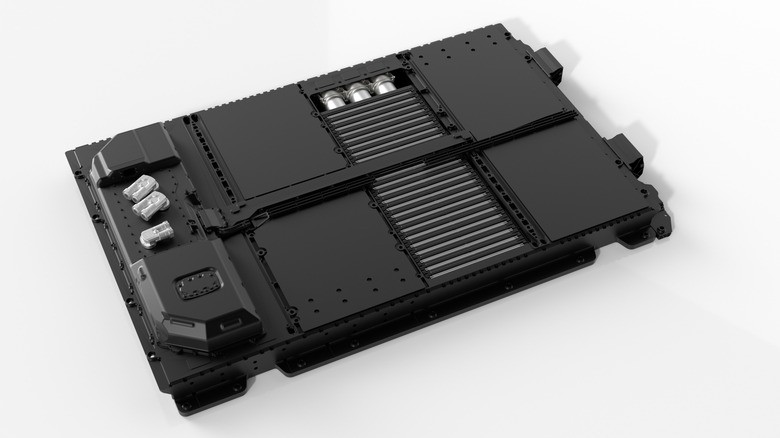

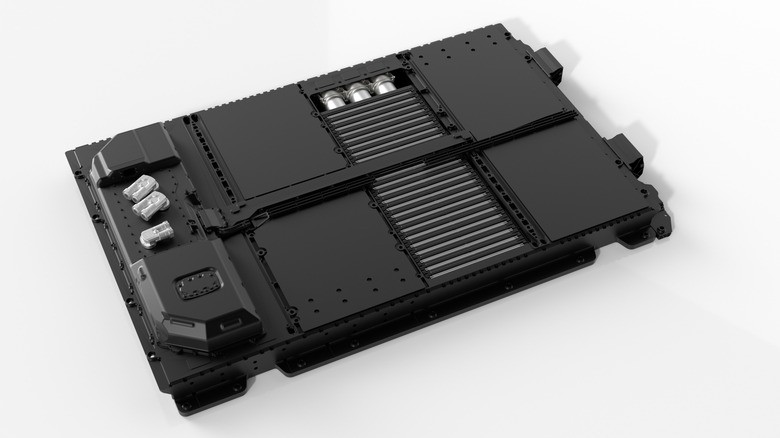

Die im Test verwendeten Zellen stammen von Factorial Energy, einem amerikanischen Unternehmen. Das System heißt Factorial Electrolyte System Technology (FEST) und wird von Factorial als „quasi-solid-state“ beschrieben, weil es noch flüssige Anteile enthält. Factorial listet außerdem eine rein all-solid-state-Variante namens „Solstice“ auf. Mercedes und Factorial betrachten die aktuelle Lösung jedoch im Wesentlichen als Festkörper-Anwendung. Das FEST-System nutzt pneumatische Aktuatoren, um Veränderungen im Volumen der Zellen beim Laden oder Entladen auszugleichen. Mercedes sagt, dass dies die nutzbare Energiemenge um rund 25 Prozent erhöht.

Die große Hürde: Von Prototyp zu Serienreife – die zehngeschossige Herausforderung

Der Industrie-Insider-Standpunkt lautet: Die Festkörpertechnik ist wie der Bau eines zehnstöckigen Hauses. Die ersten neun Stockwerke lassen sich relativ leicht realisieren; das zehnten – die Serienproduktion – stellt die größte Hürde dar. Wenn Mercedes dieses Hindernis überspringt, bleibt die Frage, wie man die Technologie wirtschaftlich skaliert und in den Markt bringt. Nach über einem Jahrzehnt EV-Entwicklung ist die Batterie-Lieferkette bereits gut etabliert. Solid-State würde sie jedoch tendenziell disruptieren, was Chancen, aber auch Risiken birgt.

Das A‑Team und Partnerschaften: HPP, Angelpunkt der Zusammenarbeit

Die Festkörperbatterie wurde in enger Zusammenarbeit mit Mercedes‑AMG High Performance Powertrains (HPP) entwickelt, dem Formel‑1-Technologiezentrum der Mercedes‑Benz‑Gruppe in Brixworth, Großbritannien. Der Stuttgart‑Malmo‑Test ist Teil eines Road‑Testing‑Programms, das zu Beginn des Jahres angekündigt wurde. Factorial arbeitet außerdem mit Stellantis zusammen; der Autohersteller investierte 2021 rund 75 Mio. USD. Die FEST‑Zellen, die im EQS‑Antriebsstrang genutzt werden, profitieren von einer kühlen, dynamischen Funktion: Pneumatische Aktuatoren passen das Volumen der Zellen an, wenn Energie zu- oder abgeführt wird, was laut Mercedes die nutzbare Energiemenge um etwa 25 Prozent erhöht.

Ausblick: Wird Solid-State zur Serienreife kommen? Chancen, Kosten und der Weg dorthin

Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem über Solid-State-Batterien gesprochen wird, klingen die jüngsten Fortschritte von Mercedes beeindruckend. Eine road-tested Reichweite von über 800 Meilen würde eine echte Revolution bedeuten – vorausgesetzt, sie ist wirtschaftlich herstellbar. Die Kernfragen bleiben: Kann diese Technologie zu vernünftigen Kosten produziert werden? Wie robust ist die Lieferkette, um eine solche Batterie flächendeckend bereitzustellen? Und kann Solid-State wirklich so funktionieren, wie angekündigt, oder bleibt es zunächst eine vielversprechende Labor- bzw. Demonstrationslösung? Wenn die Vorteile die Kosten übertreffen und die Produktion skaliert wird, würde die Industrie vermutlich schnell folgen und diese Technologie massiv vorantreiben.